改正された建築基準法・建築物省エネ法が1日に施行されました。

建築確認審査などの一部の手続きを省略できる「4号特例」が縮小されたほか、新築時に省エネ基準への適合が義務化されるなど、不動産オーナーにも関わりがある大きな改正になります。

とはいえ、制度や条件が複雑なため、実際に何がどう変わるのか、我々プロでもよく理解でないという意見を良く聞きます。

そこで、押さえた方がいいポイントを解説したいと思います。

そもそも4号特例とは?

4号特例とは、2階建て以下の木造住宅などで、建築士が設計した建物については建築確認の審査を一部省略できる制度のことです。

本来であれば必要な構造審査などが省略できる制度でした。

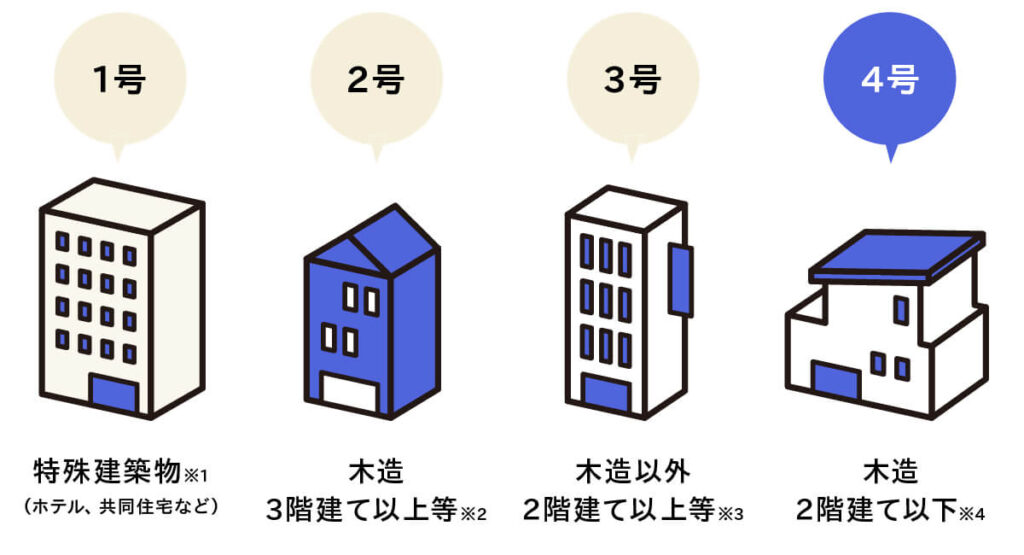

4号建築物は簡単にいうと「木造2階建て以下、延べ面積500平米以下の戸建て住宅など」で、一般的な戸建て住宅の多くがこれに該当します。

4号特例の縮小とは?

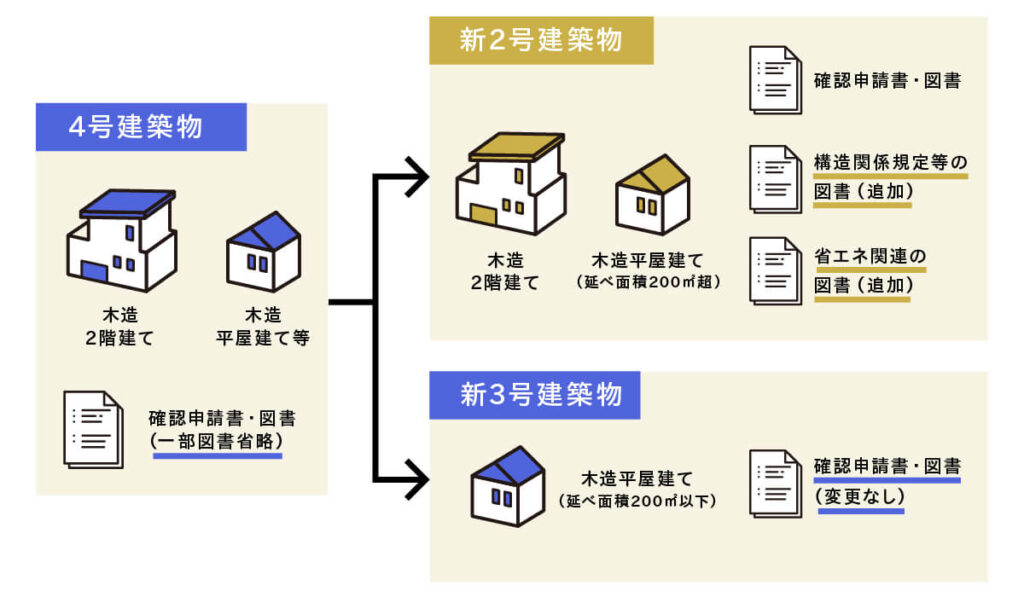

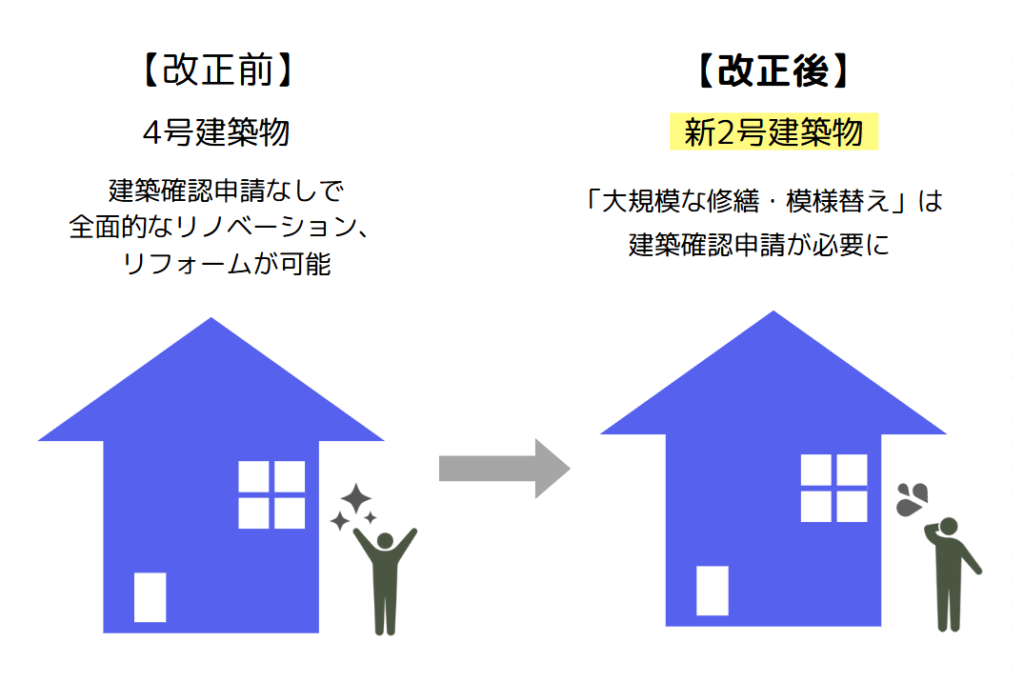

今回の改正により、旧建築基準法の4号建築物は「新2号建築物」と「新3号建築物」に分けられ、木造2階建てなどが該当する新2号建築物は審査省略制度の対象外となります。

建築確認・検査が必要になる工事は、新築だけでなく、増改築、大規模な修繕や模様替えも含まれる。

従来から必要である建築確認申請書・図書に加えて、構造関係規定や省エネ関連の図書の提出が必要になってきます。

改正法の適用はいつから?

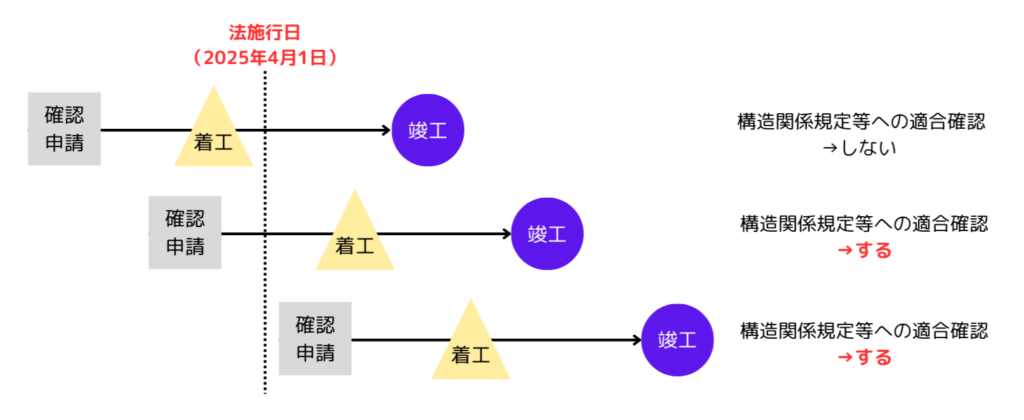

新しい規定は、2025年4月1日以降に着工する建築物について適用される。すでに着工していて完成が4月1日以降になるものは、4号特例の対象に含まれる。

実際にどのような影響があるのか?

確認審査や完了検査が必須となることで、住宅の性能や安全性がより一層担保されるようになるのはいいことですね。

しかし一方で、これまでは4号特例があったために不要でしたが、今後は新たに図面を作成したり、必要な書類を用意したりといった作業が発生します。

特例の適用がある場合、申請時に添付する図書は5〜7枚となるケースが多いが、適用がなくなるとその2倍程度が必要になるようです。

設計者や建築確認審査機関の業務量が増大し、審査手数料も上昇します。つまり、建築コストの上昇や、全体の工期が伸びることが考えられます。

中古物件への影響は?

これまでは不要だった、リフォーム時の建築確認申請が必要になる場合があります。

従来の4号建築物であれば、例えば、柱や梁などの骨組みを残して全面的なリフォームやリノベーションを行う場合も確認申請は不要でした。

しかし新2号建築物(木造2階建てなど)は、「大規模な修繕や模様替え」を行う際に確認申請が必要となり、既存建築物の法規チェックや図書の作成など、申請手続きにこれまでよりもコストと時間がかかります。

再建築不可物件はどうなるのか?

法改正前は、4号建築物に該当する再建築不可物件であれば、確認申請なしで大規模リフォームを行うことができました。

しかし建物が新2号建築物に該当する場合は、今後、大規模リフォーム時に確認申請が必要になってきます。

接道義務を満たしていなければ申請が認められない可能性が高く、大規模な改修が困難となるケースもるでしょう。

ただし、既存不適格建築物として一定の条件下で改修が認められる可能性もあるようです。

●建築確認審査に通る場合がある「既存不適格建築物」の条件

・建物が法改正前に適法に建てられていたこと(既存不適格であること)

・工事が構造安全性や防火性能などに悪影響を及ぼさない範囲であること

・原則として建物の用途変更を伴わないこと

・特定行政庁が個別に判断して許可するケース

※すべてを満たしたうえで総合的な判断が必要

今後“再建築不可物件”市場はどうなっていくのかは注目していきたいですね。

どこからが「大規模な修繕・模様替え」に該当するの?

具体的には、柱・梁・耐力壁などの50%を超える変更がある場合が該当し、それ以下であれば原則として確認申請は不要とされます。内装の変更や設備交換のみであれば、確認申請の対象外であることが多いが、判断に迷う場合は建築士などの専門家を通じて、特定行政庁に確認するのがいいでしょう。

不動産市況にはどんな影響があるのか?

新築住宅については、手続き増加などにより建築費用がかさみ、販売価格が上昇傾向となる可能性が考えれますが、結局のところ、販売側が上がった分の費用を飲み込むケースがほとんどなので、デベロッパー側の利益が落ち込みことも想定できます。

中古物件を取得・改修して売却する「買取再販」のスキームには一定の制約が生じるでしょう。

改修内容が大規模と判断されれば建築確認申請が必要となり、コストや工期の増加につながって、築古物件の流通量が減少することも考えられます。

今後注意すべきこと

建築確認申請の準備にかかる手間や、審査に要する期間が延びるため、着工時期を見越したスケジュールが求められます。

また、設計費の増大や省エネ対応建材の導入などによりコストアップが考えられるため、余裕を持った資金の準備が必要になるでしょう。

そして、これまでは確認申請なしで行うことができていたリフォームや修繕も、柱や壁など構造の大きな変更が伴うときは確認申請が必要となり得るため、事前に工事内容が「大規模改修」に該当するかを慎重に見極めることが重要となります。

とりわけ、再建築不可物件など法的制約のある物件を所有する場合は、許可なく大規模改修できない点に注意し、無理な計画は避けるようにした方がいいでしょう。

そして何より制度の変化に対応できるパートナー(業者)選びも重要になってきます。