どんな組織にも必ずいるのが№2の存在。

No.2といえば昔から、「嫌われ役」「リーダーの右腕」「目立たない」っていうイメージがあり、自ら「社長になりたい」「マネージャーになりたい」という願望のある人は多くいても、「副社長になりたい」「サブマネージャーを目指す」って人は少ないような気がします。

しかし、現在はどうかというと、かつてないほどリーダーを補佐するNo.2が重視されています。

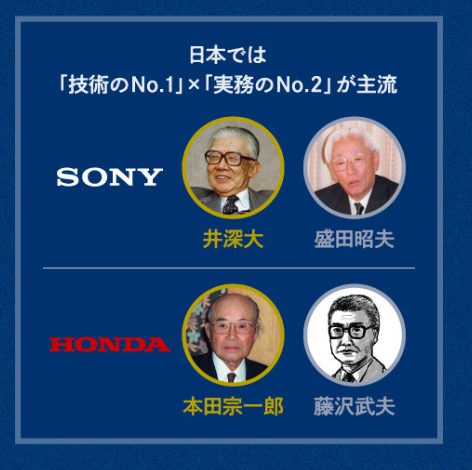

昔カリスマトップが君臨した時代は、手を動かすトップに対し、No.2の仕事は「不得意分野の補佐」がメインでした。

しかし、ビジネスのスピードが加速する現在、トップが事業全体を管理することは難しくなってきています。

そんな中、トップを補佐するNo.2の役割が“多様化”し、こうした役割分担はあらゆるチームに求められます。

例えばトップがビジョンを提示した場合、No.2はビジョンを実現するために多様な価値観のメンバーをまとめ、具体的な戦略に落とし込み、トップの苦手領域を補佐し、チームを動かす必要があります。

今の時代、組織の成長は実質No.2の力量にかかっています。そして、社員としても将来No.2を目指すことは、キャリア戦略上のメリットが大きいと考えます。

No.2を目指すことで得られることは・・・

- 調整力を身につけられる

- チームを仕切ることができる

- トップの思考回路に触れられる

- 組織全体を見渡す力がつく

- リーダーを支援することで自分の出世も見える

今目指すべき「No.2」のあり方

良いNo.2とは・・・?

あえて言語化するならば、『トップを補完する関係を築き、トップの方向性に共感しつつも、時には率直な意見を述べつつ、決定が下されれば実行に移せる人物』になるのでしょうか。

さらに、組織の方向性を理解し、経営を安定化させる人であることが望まれます。

一方で、トップに意見を言えず、ただ従うだけのイエスマンや、組織の意思決定を遅らせる存在は悪いNo.2の典型例です。

また、トップと信頼関係を築けない人も、向いていません。

相互の信頼関係をしっかり築けることが何よりも大事で、「No.2がいるから成功する」ではなく、「No.1との関係性によって、成功するかどうかが決まる」とも言えます。

経験上トップとの信頼関係を築くには、仮設ベースで議論することをおすすめします。

No.2の視点をただの“意見”ではなく“仮設”として提示して、トップの判断を仰ぐようにすると、余計な衝突を避けることができ、より建設的なフィードバックを得やすいと思います。

そして、二番目ではなく二番手であり、トップの存在があって初めて意味を持つのがNo.2であるという自己認識を持つことも重要ですね。

一方、「ダメなNo.2」とは、組織やメンバーを盾にしてトップと対立し、組織の分裂を招くような人物でしょう。

トップの思いを軽視し自己の考えを優先する姿勢は組織に有害です。このような考えを持つなら、独立して自らがトップになる道を選ぶべきでしょう。

伝える力が必要

トップがどれだけ大きなビジョンを掲げても、メンバーにその意図が伝わらないときが多々あります。

そのような時は言語化能力が高く、いわば「翻訳する力」が高いNo.2がいれば、トップの意図をくんで、メンバーに浸透させることができます。

例えば、Pay Payでの目標は「取扱高で〇兆円を目指す」といった数値目標ではなく、「現金をなくす」「小銭をなくして世の中を変えよう」というゴールを掲げ、言葉の力でプロジェクトをまとめたNo.2もいました。

なぜ数値目標ではなかったのかというと、社員は数字を達成することに対してのモチベーションがそんなに高くないからだそうです。

トップのビジョンだけでメンバーが動けない場合には、トップをしっかりとリスペクトした上で、そのビジョンを適切に翻訳し、メンバーに分かりやすく伝えることが良いNo.2の動きだといえます。

同時に、メンバーの意見を的確にトップに伝えられるバランス感覚も必要です。

一方で、トップのビジョンを正しく理解することなく独断で動いたり、トップと異なる方向性を掲げて組織を分断させたりしては、No.2として不適切といえます。

時代の変化が激しい現代において、組織を実質束ねるNo.2は必要不可欠な存在となっています。

キャリア形成という観点からも、いきなり独立を目指すよりも、一度No.2を目指し、そして経験することには大きな意義があると考えます。

チームをまとめる方法やリーダーの考え方を学べるのはもちろん、これから長く活動する仕事人として欠かせないバランス感覚も身につくのは間違いないです。

そして同時にトップの条件にも「いかに良いNo.2を見つけるか」ということが重要だということですね。